首页新闻中心张家港翻译公司翻译家黄灿然:我多年来的一个愿望,就是翻译这本书

近日,诺贝尔奖得主、爱尔兰诗人谢默斯·希尼的《希尼三十年文选》(修订版)由浙江文艺出版社再版。继2017年版之后,2021版中,译者黄灿然进行了修订。

黄灿然是当代翻译界成果累累的翻译家,2015年,年度春风悦读榜·博库奖颁给了他翻译的《小于一》。以下是修订版的《译后记》,黄灿然说,我多年来的一个愿望,就是翻译《小于一》和《希尼三十年文选》。全文有删节。

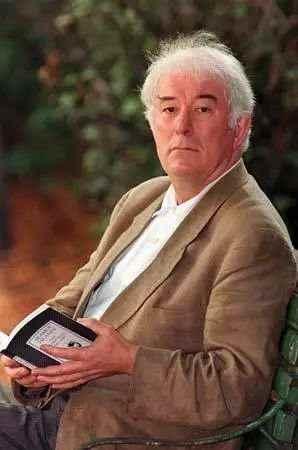

谢默斯·希尼

谢默斯·希尼被誉为“叶芝之后最伟大的爱尔兰诗人”,也是叶芝之后获诺贝尔文学奖的爱尔兰诗人。希尼在世时不仅是当代最著名的英语诗人(据说其著作销量占全英国健在诗人著作总销量的三分之二),也是当代世界最著名的诗人。他不仅诗、诗论、译诗皆精湛,其为人之宽厚、谦逊和亲切亦同样出名。

2013年,我刚向出版社交了布罗茨基的随笔集《小于一》中译本,准备开笔翻译《希尼三十年文选》时,便传来希尼逝世的消息。布罗茨基和希尼是好朋友,他们在世时与沃尔科特一起,形成诗界三侠,都才能出众,关注语言。就布罗茨基和希尼而言,他们都跻身我眼中20世纪少数最出色的诗人批评家,他们的书都是我成长的伴随物。我多年来的一个愿望,就是翻译以上两本书。希尼之后,就再也看不到这种级别的诗人批评家了。我自己意想不到的是,我竟然也把希尼的三十年诗选《开垦地》译成中文,并且文选和诗选几乎同时出版。

有些作家逝世,我们称之为巨大损失,其实并非总是如此。尤其是在中国,我们听到某老作家逝世,吃惊的往往不是他逝世了而是他还活着。但是,一些作家的逝世,尤其是诗人的逝世,确实是读者的巨大损失,例如布罗茨基五十多岁就逝世了。老诗人逝世是否是损失,以及是否是巨大损失,要看他们晚年创作的能量。例如影响布罗茨基和希尼颇深的波兰诗人米沃什,愈战愈勇,晚年诗之解放和开放,令人惊叹。希尼晚年作品真正达到炉火纯青,也即更透明,诗意也更深远了。譬如说,他翻阅父母的相册,想起父母之间的爱:

太迟了,唉,现在已没有适当的引语

来形容一种被平稳的凝视证明的爱,

不是凝视彼此而是凝视同一个方向。

不能不说,诗人常常受益于灵感和才能,但是有些体悟确实要等到诗人晚年才能获得。就希尼而言,诗中对父母之间的爱的体悟,这“不是凝视彼此而是凝视同一个方向”,不仅要等到父母老了,甚至逝世了之后,而且也要等到诗人自己也是父母了,并且也老了,甚至就快逝世了,才能获得。这样的体悟,不只是文字千锤百炼的结果,也不只是人生经验千锤百炼的结果,而是两者融合锻造的结果。

自《一个自然主义者之死》一举成名之后,从诗歌声誉和影响力扩散的角度看,希尼的事业可谓一帆风顺,但是背后的代价却是高昂的。这得从他的成长背景说起,而这又得先从爱尔兰现代史说起。

1916年爱尔兰爆发反抗英国的“复活节起义”。在文学上,这是爱尔兰大诗人叶芝的时代。1921年,英爱签订条约,允许爱尔兰南部二十六郡成立“自由邦”,北部六郡也就是北爱尔兰,则继续由英国统治。1937年,爱尔兰自由邦宣布改为共和国,但仍留在英联邦内。1948年,爱尔兰共和国宣布脱离英联邦。次年,英国承认爱尔兰独立,但拒绝归还北爱尔兰六郡。

20世纪60年代末,北爱尔兰发生动乱。动乱涉及北爱尔兰的宪法地位问题和北爱尔兰两大社区之间关系的问题。这两大社区,一方面是统一派和亲英派,主要是新教社区,主张北爱尔兰留在英国,并且把自己视为英国人;另一方面是民族派和共和派,主要是天主教社区,主张北爱尔兰脱离英国,与爱尔兰共和国统一,并且把自己视为爱尔兰人。在动乱中卷入冲突的,有共和派准军事部队和亲英派准军事部队、英国国家安全部队和爱尔兰共和国国家安全部队,还有各种政治领导人和政治行动分子。在冲突中有三千多人死亡。

希尼属于北爱尔兰天主教社区,他所生活的地方,在“动乱”前其实是一个混杂的社区,因为新教徒和天主教徒毗邻而居,和谐地生活。他第一本诗集描写的是农村生活,具体、深刻、逼真。他后来回顾成长经历时说,1947年的《教育法案》对他那代人来说是重要分水岭,因为城市工人阶级和农村小农场主阶级的孩子开始从隐蔽、被埋没的生活进入教育王国。就希尼自己而言,在贝尔法斯特女王学院攻读英语,是一个决定性的经验。很多原本潜伏、表达不出的东西,开始在首次遭遇文学世界时显露出来。也就是说,大学提供正式的文学教育训练,而这是一股力量。

另一股力量是阅读当代诗人,例如特德·休斯、R.S.托马斯、诺曼·麦凯格、约翰·蒙塔古,最重要的是读到叶芝之后最杰出的爱尔兰诗人帕特里克·卡瓦纳。而更重要的则是,从这些诗人那里,他领悟到,被他自己视为古老过时、与“现代世界”不相干的德里郡本地经验是可以信任的。是他们教会他这种信任,并帮助他把这种信任表达出来。这种信任,又被他后来读到的叶芝一段话所加强。希尼在第一部随笔集《专心思考》的扉页题词中,引用叶芝关于创造的看法。当时叶芝被人问到写作是否要影响公众,叶芝说完全是为了取悦自己,叶芝接下去说的这段话不仅是希尼的座右铭,而且应该成为所有诗人的座右铭,甚至应该成为任何人做任何事的座右铭:

如果我写作是为了使别人信服,则我就会问自己,不是问“这确实是我所想所感吗”,而是问“这是否会打动某某人?当他们读罢,他们会有什么感想”,结果将是雄辩术和不诚实。如果我们理解我们自己的心灵,理解那些努力要通过我们的心灵来把自己表达出来的事物,我们就能够打动别人,不是因为我们理解别人或考虑别人,而是因为一切生命都是同根的。

希尼在20世纪60年代初与北爱尔兰一群诗人开始崭露头角,形成一个群体,这些诗人有的是天主教徒,有的是新教徒。他回顾这段经历时说,他那代作家并不觉得需要直接处理政治问题,因为“他们的艺术的微妙性和宽容恰恰是他们所能向公共生活的粗鄙和不宽容贡献的东西”。后来,希尼在采访中被要求进一步解释时补充说:“我们大概觉得如果我们作为诗人无能力以我们可调动的一切东西来做点什么具有转化性或创造性的东西,那么这对大家来说未免太可怜了。”“所谓微妙和宽容,是指文化中、宗教中和政治中有不同的传统和隶属关系。”

希尼本人不站在教派冲突中的任何一方,但是在动乱爆发后,他受到要他成为天主教代言人的压力,而他内心诗歌的警报系统则发出警报,要他保护自己的诗歌才能。

推荐阅读:大家|翻译家郑体武:带读者重回俄语文学“白金世代”

【发布时间】2021-03-04 【信息来源】管理员 【浏览点击】1938次