首页新闻中心常熟翻译公司逝者|翻译的智慧,且看“傅译传人”罗新璋在旧文中如何写道

法国文学翻译家、翻译理论家、傅雷研究专家罗新璋先生于今日下午17时13分逝世。在译界,罗新璋被誉为“傅译传人”。著有论文《我国自成体系的翻译理论》《中外翻译观之“似”与“等”》,编辑《翻译论集》,译著《列那狐的故事》《特利斯当与伊瑟》《红与黑》等。在此,文汇刊登先生若干旧文集锦,聊表追思。

罗新璋:化境说的理论与实践

事理事理,即事求理。就译事,求译理译道,亦顺理成章。原初的译作,都是照着原本翻,“案本而传”。原本里都是人言(信),他人之言。而他人之言,在原文里通顺,转成译文则未必。故应在人言里取足资取信的部分,唯求其“信”,而百分之百的“信”为不可能,只好退而求“似”。细分之下,“似”又有“形似”“神似”之别。翻译思考,伴随翻译逐步推进,从浅入深,由表及里。翻译会永无止境,翻译思考亦不可限量。

人类的翻译活动由来已久。可以说,语言产生之后,同族或异族间有交际往来,就开始有了翻译。古书云:“尝考三代即讲译学,《周书》有舌人,《周礼》有象胥[译官]。”早在夏商周三代,就已有口译和笔译。千百年来,有交际,就有翻译;有翻译,就有翻译思考。历史上产生诸如支谦、鸠摩罗什、玄奘、不空等大翻译家,也提出过“五失本,三不易”、“五种不翻”、“译事三难”等重要论说。

早期译人在译经时就开始探究翻译之道。三国魏晋时主张“因循本旨,不加文饰”,认为“案本而传”,照原本原原本本翻译,巨细无遗,最为稳当。但原文有原文的表达法,译文有译文的表达法,两种语言,并不完全贴合。

隋代达摩笈多(印度僧人,590年来华)译《金刚经》句:“大比丘众。共半十三比丘百。”按梵文计数法,“十三比丘百”,意一千三百比丘,而“半”十三百,谓第十三之一百为半,应减去五十。

故而,唐代玄奘按中文计数,将此句谨译作 “大苾刍众千二百五十人俱”。全都“案本”,因两国语言文化有异同,时有不符中文表达之处,须略加变通,以“求信”为上。达译、奘译之不同,乃案本、求信之别也。

严复言:“求其信,已大难矣!信达而外,求其尔雅。”(1898)信达雅,成为诸多学人在二十世纪上半叶热衷探讨的课题。梁启超主递进说:“先信然后求达,先达然后求雅。”(1920)林语堂持并列说,认为“翻译的标准,第一是忠实标准,第二是通顺标准,第三是美的标准。这翻译的三重标准,与严氏的‘译事三难’大体上是正相比符的”。(1933)艾思奇则尚主次说,“‘信’为最根本,‘达’和‘雅’对于‘信’,就像属性对于本质的关系一样”。(1937)

朱光潜则把翻译归根到底落实在“信”上:“原文‘达’而‘雅’,译文不‘达’不‘雅’,那是不信;如果原文不‘达’不‘雅’,译文‘达’而‘雅’,过犹不及,那也是不‘信’。绝对的‘信’只是一个理想。大部分文学作品虽可翻译,译文也只能得原文的近似。”(1944)艾思奇着重于“信”,朱光潜惟取一“信”。

即使力主“求信”,根据翻译实际考察下来,只能得原文的“近似”。信从原文,浅表的字面迻译不难,字面背后的思想、感情,心理、习俗,声音、节奏,就不易传递。绝对的“信”简直不可能,只能退而求其次,趋近于“似”。

即以“似”而论,傅雷(1908—1966)提出:“翻译应当像临画一样,所求的不在形似而在神似。”

如伏尔泰(Voltaire)句:J'ai vu trop de choses,je suis devenu philosophe.此句直译:我见得太多了,我成了哲学家。——成了康德、黑格尔那样的哲学家?显然不是伏尔泰的本意。

傅雷的译事主张,重神似不重形似,神贵于形,译作:我见得太多了,把一切都看得很淡。直译和傅译之不同,乃形似、神似之别也。

这样,翻译从“求信”,深化到“神似”。

事理事理,即事求理。就译事,求译理译道,亦顺理成章。原初的译作,都是照着原本翻,“案本而传”。原本里都是人言(信),他人之言。而他人之言,在原文里通顺,转成译文则未必。故应在人言里取足资取信的部分,唯求其“信”,而百分之百的“信”为不可能,只好退而求“似”。细分之下,“似”又有“形似”“神似”之别。翻译思考,伴随翻译逐步推进,从浅入深,由表及里。翻译会永无止境,翻译思考亦不可限量。

近代学者钱锺书先生(1910—1998),在清华求学时代,就开始艺文思考,亦不忘翻译探索。早在1934年就撰有《论不隔》一文,谓“在翻译学里,‘不隔’的正面就是‘达’”,文中谈到“讲艺术化的翻译(translation as an art)”。“好的翻译,我们读了如读原文”,“指跟原文的风度不隔”。“在原作与译文之间,不得障隔着烟雾”,译者“艺术的高下,全看他有无本领拨云雾而见青天”。

钱先生在写《论不隔》的开头处写道:“便记起王国维《人间词话》所谓‘不隔’了”,“王氏所谓‘语语都在目前,便是不隔’。”而“不隔”,就是“达”。钱氏此说,仿佛另起一题,总亦归旨于传统译论文论的范畴。

三十年后,钱先生在《林纾的翻译》(1963)里谈林纾及翻译,仍一以贯之,秉持自己的翻译理念,只是更加深入,别出新意。

早年说:“好的翻译,我们读了如读原文。”《林纾的翻译》里则说:“译本对原作应该忠实得以至于读起来不像译本,因为作品在原文里决不会读起来像经过翻译似的。”

早年说,好的翻译“跟原文的风度不隔”。《林纾的翻译》则以“三个距离”申说“不隔”:“一国文字和另一国文字之间必然有距离,译者的理解和文风跟原作品的内容和形式之间也不会没有距离,而且译者的体会和他自己的表达能力之间还时常有距离。”

早年讲,“艺术化的翻译”,《管锥编》称“译艺”。在论及刘勰《文心雕龙》“论说”“谐隐”篇时,谓:齐梁之间,“小说渐以附庸蔚为大国,译艺亦复傍户而自有专门”。意指鸠摩罗什(343—413)时代,译艺已独立门户。

钱先生把早年的《不隔》说,到后期发展为“化境”说:“不隔”是一种状态,“化境”则是一种境界。《林纾的翻译》提出:“文学翻译的最高标准是‘化’。把作品从一国文字转变成另一国文字,既能不因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原有的的风味,那就算得入于‘化境’。”钱先生同时指出:“彻底和全部的‘化’,是不可实现的理想。”

《荀子·正名》篇言:“状变而实无别而为异者,谓之化。”——即状虽变,而实不别为异,则谓之化。化者,改旧形之名也。钱先生的说法可试简括为:作品从一国文字变成另一国文字,既不生硬牵强,又能保存原有风味,就算入于“化境”;这种翻译是原作的投胎转世,躯壳换了一个,精神姿致依然故我。

钱先生在《管锥编》(1979)一书中,广涉西方翻译理论,尤其是在对我国传统译论的考辨中,论及译艺能发前人之所未发。如东晋道安(314—385)认为“胡语尽倒,而使从秦”,便是“失[原]本”;要求译经“案梵文书,惟有言倒时从顺耳”。按“胡语尽倒”,指梵文语序与汉语不同。梵文动词置宾语后,例如“经唸”;汉语则需言倒从顺,正之为“唸经”。“胡语尽倒”最著名的译例,大家都知道,可能没想到,就是佛经的第一句话,“如是我闻”。按中文语序,应为“我闻如是”,我闻如来佛如是说。早期译经照原文直译,后世约定俗成,这句句子沿袭了下来。钱先生据以辩驳归正:“故知‘本’有非‘失’不可者,此‘本’不‘失’,便不成翻译。”从“改倒”这一具体译例,推衍出普遍性的结论,化“术”为“道”,可谓点铁成金。各种语言各有无法替代的特点,一经翻译,语音、句式、藻蔚、修辞,都失其原有形式,硬要拘守勿失,便只能原地踏步,滞留于出发语言。“不失本,便不成翻译”,是钱先生的一句名言。

又,钱先生读支谦《法句经序》(229),独具慧眼,从信言不美,实宜径达,其辞不雅,点明“严复译《天演论》弁例所标,‘译事三难:信、达、雅’,三字皆已见此”。指出:“译事之信,当包达、雅。”继而论及三者关系,“译文达而不信者有之矣,未有不达而能信者也”,“信之必得意忘言,则解人难索。”

试举一例,见《谈艺录》541页,拜伦(Byron)致其情妇 (Teresa Guiccioli)书,曰:

Everything is the same,but you are not here,and I still am.In separation the one who goes away suffers less than one who stays behind.

钱译:此间百凡如故,我仍留而君已去耳。行行生别离,去者不如留者神伤之甚也。

此译可谓“得意而忘言”,得原文之意,而罔顾原文语言之形者也:实师其意而造其语。钱先生在《管锥编》12页里说:“到岸捨筏,见月忽指,获鱼兔而弃筌蹄,胥得意忘言之谓也。”“到岸捨筏”,典出《筏喻经》;佛有筏喻,言达岸则捨筏。有人“从此岸到彼岸,结筏乘之而度,至岸讫。作此念:此筏益我,不可捨此,当担戴去。于意云何?为筏有何益?比丘曰:无益”。

“信之必得意忘言”,为钱公一个重要翻译主张,也是臻于化境之一法。化境说或会觉得玄虚不可捉摸,而得意忘言,则易于把握,便于衡量,极具实践意义。

信从原本,必当得意忘言,即以得原文之意为主,而忘其语言形式。《庄子·外物》篇有言:“言者所以在意,得意而忘言。”故“化境”说,本质上不离中华美学精神,甚至可视“案本—求信—神似—化境”为由低向高、一脉相承的演进轨迹,而化境说则构成传统译论发展的逻辑终点。

罗新璋:“不似之似,方能称得真似”(《似与等》)

讲文学翻译,我国推崇译笔出神入化,西方则强调等值等效。神似、化境,与等值、等效,可说是50年代以来,中外主要的翻译观念和不同的翻译思想。

我国最早的译论里,就说到“名物不同,传实不易”,和“五失本,三不易”,深感传实失本,译事非易。由汉唐,而近世,而现代,经过万千译家的努力,译出浩如烟海的卷帙,按实际情况估量下来,渐趋于这样一种共识:“大部分文学作品虽可翻译,译文也只能得原文的近似。”(朱光潜《谈翻译》,1944)

“似”这一论旨,在后来的翻译文论中,得以一脉相承,延续不绝。50年代初,傅雷开宗明义,标举“神似”(1951),提出将原著“化为我有”的翻译方法。钱锺书则把“化” (1964)悬为文学翻译的最高理想;并解释说:“把作品从一国文字转变成另一国文字,既能不因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原作的风味,那就算得入于‘化境’。”“神似”与“化境”,可说都是承“似”之余绪生发开来的译论。“似”,可能带点“差不多”的劣根性,但也颇具“模糊思维”的超前性;好像不够科学,又有点超科学。

在这方面,域外论者要比国人更有进取精神和科学意识,力主等值等效,译事求“等”。1953年,苏联费道罗夫在《翻译理论概要》一书里,修正斯米尔诺夫“等同翻译”(1934)观念,提出“等值翻译”理论:“翻译的等值,就是表现原文思想内容的完全准确和作用上、修辞上与原文完全一致”。英国卡特福德在《翻译的语言学理论》(1965)中,把翻译界定为“将一种语言(原文语言)组织成文的材料替换成等值的另一种语言(译文语言)的成文材料”。——等效论,是由美国奈达在《翻译科学探索》(1964)一书中最先为之倡说,提出译文“接受者和译文信息之间的关系,应该与原文接受者和原文信息之间的关系基本上相同”。德国学者柯勒则在1972年预言,“等效原则势将成为压倒一切的原则。”

等值等效,倘能做到,那是再好也没有了。只要是认真的译者,私心里谁不希望自己的译作能与原文等值,在读者中产生等效。积极方面讲,表示译者与原作者比肩而立,能炮制出令人刮目相看、甚至要叹为观止的等替物;消极方面,则拒绝了一切重译的必要,使自己的译作能“永保用享”,垂范后世。然而,世间一切都不可重复,希腊哲人赫拉克利特有言:“人不能两次走进同一条河流”;难道在翻译上,译作倒能与原著成为一模一样的两滴水珠?当然,论者有言在先,“等值”并非绝对一致,“作出某些牺牲”也是题中应有之义;所谓“等效”,也应理解为“在可能范围内最接近原著的效果”。这么说来,名有点不符其实,打出来的旗号,并不是实际上所要求做到的。作为一种理论主张,如果光看字面,顾名思义,易致误会,总觉不够严密。理论是实践的总结,也应能是实践的指导。恕我孤陋寡闻,不知世界上是否已诞生公认的等值译本;至于等效,则晓得对同一作品、同一人物,往往观感殊异,爱憎难同,反应是很难等一起来的。即以前几年放的《安娜》电视剧而言,中外观众之间,甚至同一国观众之间,效果也是很不等的,而这还是在荧屏形象“完全一致”的情况下产生的迥异效应!

等值等效,属于译坛晚近崛起的语言学派,作为对立面的文艺学派,历史要长得多。今日之下,各国译坛的情况,也不能一概而论。有的国家里,两派树垒对帜,互不相让;有的国家则双轨并进,各自发展。国外译界的文艺学派,虽有不少创见,但表述不够凝炼,名号不够响亮。如民主德国库勒拉(1954)提出,翻译是文艺创作的一种形式,译者把外语“译成德语,就是在进行德语的文学创作”;苏联加切奇拉泽(1972)高倡“翻译艺术中的创造性原则”和“现实主义的翻译方法”,都言之成理,弥足称道,惜乎提法不够简括,尚不足以与“等值”“等效”抗衡。

而能与之抗衡的力量,其在吾中华乎?

国外译界,文艺学派在与语言学派论争时,似乎并不势均力敌。在我国,则反然:一则因为文艺学派源远流长,再则或许因为语言学不够发达的缘故。金隄在其《等效翻译探索》这本专著中说到:“现在中国翻译界也同样出现了两派并存的苗头。例如,罗新璋先生提出以‘案本——求信——神似——化境’四个概念为骨干建立我国翻译理论体系,可以看作是文艺学派的一个宣言。”金隄先生对译事深有研究,又“是相信‘等效翻译’的”,他从语言学派的立场来纵览我国译坛现状,自属知己知彼之言。

五六十年代等值等效倡说以来,国内相继作了介绍。等值等效,是根据西方语言特点进行双语转换的译论,有其特殊性,也有其局限性。孜孜求索的翻译理论家在引进这些观点时,虽也努力结合我国译例,进行有益的探索,但同时,也显露出探索的不足,往往参照多于建树,未能针对汉语特点,借锤敲锣,发出自己的声音,提示汉译的对策。刘宓庆先生在《论中国翻译理论基本模式》一文中,对等值翻译和等效反应,业已从语言学、信息论、社会文化学、接受美学等角度,从理论上加以驳难,论证这两种主张都是难以企及的理想。翻译理论,是与翻译实践相生相伴的,而跟译语特点关系尤为密切。捡到篮里的便是菜,现把随手翻到的四行德文诗,姑作译例,略加申说:

Meine Ruh ist hin,

Mein Herz ist schwer;

Ich finde sie nimmer

Und nimmermehr.

英译为:

My peace is gone,

My heart is sore;

I never shall find it,

Ah, nevermore!

汉语甲译为:

我坐卧不宁,

我心儿烦闷;

再也不得安静,

永远也不能。

乙译为:

我的心儿不宁,

我的心儿苦闷,

我再也不能安闲,

我再也不能。

英译完成于1870年,那时根本还没有等值一说;汉语甲译则力图“用对等或等值的中文”来翻译,结果是属于同一语系的英德,比之语系殊异的汉德要更对等更“等值”。甲译者为贯彻一种翻译主张,身体力行,这种精神令人感佩,这种努力值得尊敬,但由于语系语族关系,英译不求对等自对等,汉译力求对等难对等。甚至可说,汉语译者即使有天大本领,也无法译得拼音文字对拼音文字那么对应!乙译明智求“传神”,倒还算差强人意。——我国文艺学派的“神似”“化境”,长处就是能从汉语翻译的实际出,所以自具特色,足以与国际译坛切合西语特点的“等值”“等效”旗鼓相当。难办的是我国译论太具中国特色,要走向世界,恰恰就碰到一个翻译关!

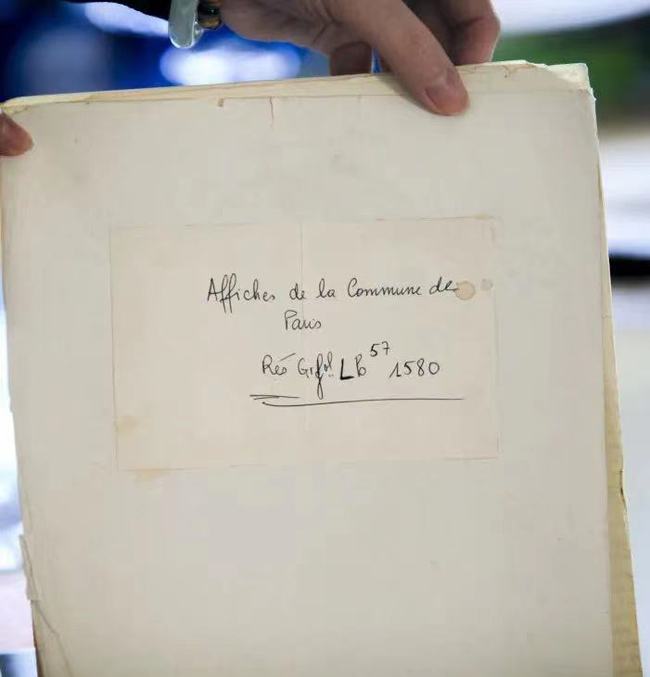

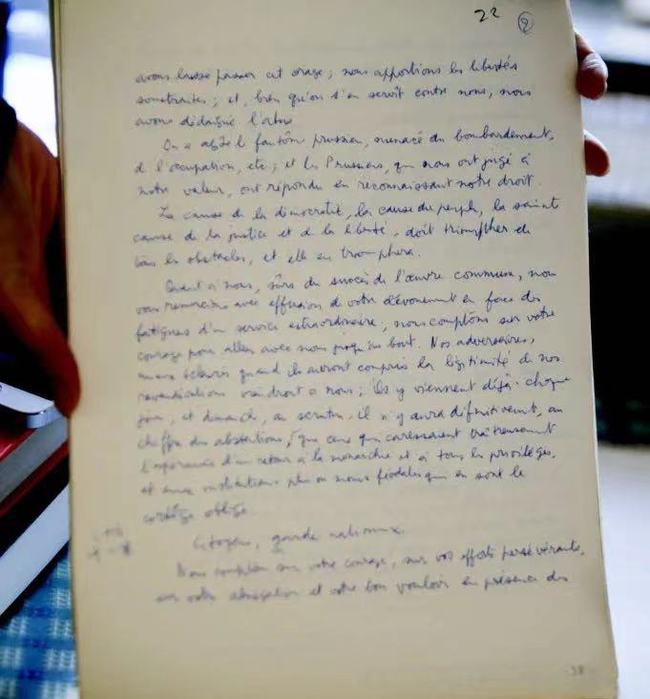

罗新璋手抄《巴黎公社公告》封面、内文

前面说过,我国的翻译观念,立足于“似”。傅雷的思想里,就“神似”重于“形似”,所以提出“以效果而论,翻译应当像临画一样,所求的不在形似而在神似”。就是说,译文效果,求其神似。古人把“译”,诠释为同音异字的“易”,谓“换易言语”,即把甲国文字换易成乙国文字。但是,即使“像英、法,英、德那样接近的语言,尚且有许多难以互译的地方;中西文字的扞格远过于此,要求传神达意,铢两悉称,自非死抓字典,按照原文句法拼凑堆砌所能济事”。英法、英德,同属印欧语系,翻译尚且难以“铢两悉称”(此处可强作“等值”解);中西文字,语系不同,更是扞格难通。现代语言学奠基人索绪尔提出“语言是关系”;这一论旨倘切合西语,却未必适用于汉语。西方语言是重在认知的形态语言,借助语言自身的规则、关系、逻辑,以动词为中心,造句结构。而汉语是一种比较特殊的词汇语言。我国自古有“小学”(文字学)而无语法学。早在纪元前,《尔雅》就已开始文字的研究,历经二千余年,训诂学、音韵学、文字学逐渐发展成为独立学科,却始终未能形成自己的一套语法。汉语常用字虽不过五千左右,但经过配搭组合,词语却不下五百万条,而构词还带重意合不重形合的特点。我国第一部语法著作《马氏文通》(1898),也是马建忠参照拉丁语法编撰而成的。汉语多词汇而疏于语法,重语感而略于形式。所以郭绍虞先生说,“学中文的可以不必从文法入手,但是不能不从这些繁多的词汇入手”。西方语言重在句型,具有形态特征;他们的翻译理论对语言形式,诸如层次、等级、核心句转换、范畴转换等作了精细的研究,有助于我们正确把握原文,自觉进行翻译。但行文等值、形式对应等规则,对句读简短、组合自由的汉语来说,有时显得机械而繁琐。西方语言是分析型的理性语言,汉语是综合型的直感语言。所以,以外译中,对应照搬,似有以形摄神之嫌;死翻硬译,倒还可能造出几句“外国中文”来。

文学翻译,固然是翻译,但不应忘记文学。文学,从本质上说,是一种艺术;文学翻译,自然也该是一种艺术实践。文学语言,不仅具有语义信息传达功能,更具有审美价值创造功能。唐朝贾公彦云:“译即易”;而从文学翻译角度也可说:“译”者,“艺”也。等值等效原则,主要以语言学为立脚跟地,对语言的形质辨析入微,固然未可厚非,但对审美信息的传递,不能说完全忽视么,至少是没能予以足够重视。“而徒语人以其词,失文之本意”。——重在神似,则要求熟读原著,涵咏本文,“得其精而忘其粗,在其内而忘其外”,藉以传达作品内蕴的精神气韵。这里可能涉及东西方艺术实践与美学传统之不同:西方重在再现,东方重在表现。“模仿自然”是西方最基本的艺术思想;而在我国,则强调“外师造化,中得心源”。西方油画,摹状景物,注意比例、光影、色彩浓淡,以描绘出“酷似原物的形象”为胜境。吾人画竹,则着重内心直觉,须先有成竹于胸,以形写神,体神入化,带有人格化倾向。以言翻译,西方探讨何为完全翻译(total transla-tion),何为有限翻译(restricted translation),何种情况下可求得行文等值(textual equivalence),何种情况下只是形式对应(formal correspondence),从词句分析入手,研究如何完成“值”的转换。具体,严密,讲求法度,具有所谓的可操作性。而传神云云,把翻译不是看作纯粹的语言现象,力求由表及里,探悉其意蕴匠心,如古人所说,“既通其词,始求其心”:求心始得通词,会意方可知言。笼统,融浑,全凭妙悟自得,只能神而明之。而且,细究之下,传神除了传原作之神,对颇得神气的译者之“神”也有所表见,盖“物之神必以我之神接之”者也。试举一简单译句说明之:

J’ai de l’ énergie à escalader le paradis.

(I have enough vigor to scale the walls of paradise.)

一译本略作:“我有精力爬进天国”;动词含有“攀、升”这层意思,虽未译出,但句子基本上达意。傅雷译作:“要讲魄力,我连天堂都能爬上去”;读来传神,将人物的口气和禀性都译了出来。故译事之妙,当以神会,把译者的解悟也曲达以出。

附带说一句,文艺理论界前一时期强调了一阵创作主体性问题,但在译坛似未引起波澜。正如生活与作品之间存在作家这一中介,原著与译作之间,也有译者这一中介在焉。作家运思命笔,自应充分发挥主体的创造力量,译者在翻译时难道就不需要扬起创造的风帆?须知译本的优劣,关键在于译者,在于译者的译才,在于译者的译才是否得到充分施展。重在传神,则要求译者能入乎其内,出乎其外,神明英发,达意尽蕴。翻译理论中,抹煞译者主体性的论调应少唱,倒不妨多多研究如何拓展译者的创造天地,于拘限中掌握自由。大凡一部成功的译作,往往是翻译家翻译才能得到辉煌发挥的结果。泯灭译者的创造生机,只能导致译作艺术生命的枯竭。今后的翻译理论里,自应有译者一席之地!

罗新璋手抄傅雷译文

文学创作说有文学思维或艺术思维,那么,文学翻译是否也有个思维问题?这次,应《世界文学》之约,为写这篇文章,临时抱佛脚,找了些近年来出版的译学论著看看,发觉语言学派的翻译理论,对语义、语用,语码、解码,生成、转换,研求甚细,名堂不少;即以语义分析而言,又有链状分析法(chain analysis)、层次分析法(hierarchical analysis)、成分分析法(componential analysis)之分,许多词在结构上又有相互关联的语义场(semantic field)等等。翻译时,从词到句到段,都有章可循,有法可依,简直成为一门科学。一路闷头读下来,猛然间一愣:想我中译法、法译中也算译了点东西,可从来不知道这种译法,那么一向是怎么翻的呢?除非碰到疑难字句,才条分缕析一下,平素好像都瞑瞑朦朦在译,说得好听点,是用模糊思维,凭直觉加顿悟!联想到以前参加集体翻译,有一现象曾引起大家注意:在高校教语言的同志,与专门从事翻译(电台、新华社、编译局、外文局)的同行,译出来的东西似有所不同:一则译笔严谨,一则处理灵活。笔者早先有位同事,中译法译得很好,尤其擅长译诗,但说来令人不信,此公的法语语法概念却极其模糊。(反观搞外译中的,“有文学而无文法”者,也不知凡几,尤其国内语言学界对汉语语法类型的看法尚存分歧。)从而猜想:求似的翻译思维,与求等的翻译思维,是不是有些不同?求似,会不会较多借助形象思维或模糊思维;求等,则比较专注于语言逻辑,思维比较精确?这只能姑妄言之、姑妄听之了。藉免信口开河,去找了些科学根据。伍铁平教授在《从语言的模糊性说到人脑与电脑的区别》一文中说文学语言中充满了模糊词,同时我们可以说,没有模糊语言就没有文学”;因为“自然语言中充满模糊词……据此科学家推断,人脑思维也具有模糊的特点”。钱学森在《关于思维科学》一文中,提到张光鉴同志对人的创造过程,做了大量考察,提出“相似”的观点,认为形象思维,是从一大堆不那么准确的材料中提炼出准确的“相似”云云。而所谓“相似”,乃是“同与变异的矛盾统一”。套用到翻译理论上,重神似不重形似,就在于神上求“同”,形上存“异”,似又不似,矛盾统一。——而不似之似,方能称得真似。

探索文学翻译理论,自可选取不同的立足点,运用不同的学科原理。但不论是等值、等效、神似、化境,还是别的译派,目的不外乎一个,都是想通过各自的途径,造就最佳的译作。每种译论的开派立宗,都以一定的译例或经验为依据,切合一定的语言或文艺特性。彼此的关系,未必相生相剋,倒更应是互渗互补的。不过,从语言特点、审美习惯和思维方式而言,立足于“似”的译论似较切合汉语翻译,翻译实践上也成效卓著,并已存在备受推重的巨匠大家。我国的译论,独具特色,是其所长,但对概念本身,研究得还很不够,还不能作出深中肯綮的界说,在这方面语言学派足资取法,应相效加强微观研究,汲引理性精神,用以揭示内在规律,形成一种学说理论。

等值论,是以文本为中心,但也不是不问效果与文采;等效论,转向以读者为依归,对原文的本意和审美的信息,也并不掉以轻心;神似说,则强调抉发文学翻译中的美学因素,但在忠实方面,比如傅译,也毫不含糊,他二百万言的巴尔扎克译文,近期人民文学出版社在收入《巴尔扎克全集》时,分别约请八九位中年学人认真校核一遍,证明是经得起推敲的,至于读者的反应,则“觉得读傅雷的译文是种享受”。只是这三种译派,各有侧重不同。林语堂说,“以译者所负的责任言,第一是译者对原著者的责任,第二是译者对中国读者的责任,第三是译者对艺术的责任。”略加比符的话,宗等值,主要负第一种责任;尚等效,是克尽第二种责任;主神似,则担起第三种责任。所以,倘有一种译论能兼具三者之长,则大妙。——而事实上,这种译论业已存在。林氏讲的第一种责任,相当于忠实标准;第二种责任,相当于通顺标准;第三种责任,相当于美的标准。这三重标准,说得再简明一点,即为严几道的三一律:信——达——雅(1898)。果真如此,先生之道可谓大矣!世人经过近一个世纪的探索,最后又回到了严老先生那里……

推荐阅读:译者|沙博理翻译《水浒传》

【发布时间】2022-02-23 【信息来源】管理员 【浏览点击】1848次